L'industrie, tous secteurs confondus, compte pour 17 % des émissions de gaz à effet de serre du pays.

L'industrie, tous secteurs confondus, compte pour 17 % des émissions de gaz à effet de serre du pays.

La Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) d’août 2015 a introduit pour la première fois en France une feuille de route destinée à atteindre la neutralité carbone en 2050 : la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Révisée une première fois en 2020 (SNBC – 2), on en attend aujourd’hui la V3. « Elle donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable », expliquent les pouvoirs publics. Elle fixe des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à court et à moyen terme et par secteur, via des budgets carbone. Arrêtés par décret, ils imposent des plafonds d’émissions à ne pas dépasser par période de 5 ans. « L’objectif national actuel à l’horizon 2030, tous secteurs confondus, est de réduire d’au moins 40 % nos émissions brutes de GES par rapport à 1990. La SNBC-3 en cours d’élaboration rehaussera cet objectif de réduction à -50 % entre 1990 et 2030, soit 270 MteqCO2 (millions de tonnes en équivalent CO2). » À noter que l’Union européenne n’est évidemment pas en reste. En 2019, elle a adopté le Pacte vert pour l’Europe, visant à faire du vieux continent « le premier neutre pour le climat ». Quant au cadre Fit for 55, il demande de réduire les émissions de GES de 55 % en 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Le bâtiment : plusieurs pistes

La SNBC a identifié sept secteurs d’activité : le bâtiment, le transport, l’agriculture, les forêts-bois et sols, la production d’énergie, l’industrie et les déchets. Chacun s’est vu attribué des objectifs de réduction de leurs émissions à 2030 et à 2050. Ainsi, le bâtiment, qui compte aujourd’hui pour 19 % des GES nationales, doit les faire diminuer de 49 % d’ici à 2030 et atteindre une décarbonation complète en 2050. Pour l’industrie (17 % des GES actuelles), les taux sont de -35 % en 2030 et -81 % en 2050.

Pour décarboner le bâtiment, trois axes d’action bien distincts doivent être menés : réduire les émissions liées à leur exploitation (77 % en 2023), à l’artificialisation (6 %) et celles induites par les produits et équipements qui le composent, évaluées à 16 % (avec une forte contribution de la construction neuve : 80 % contre 20 % pour la rénovation)*. C’est sur ces dernières que nous allons nous concentrer.

Les liens entre bâtiment et industrie sont étroits et l’atteinte des objectifs de l’un dépend en partie de celle de l’autre. Comme le rappellent les auteurs de la « feuille de route décarbonation du cycle de vie du bâtiment, les propositions de la filière », publiée en janvier 2023, sous l’égide du CSTB et du Plan bâtiment durable : « Il apparaît essentiel de réduire le poids carbone des produits et systèmes constructifs par l’ensemble des leviers disponibles. La décarbonation du bâtiment passera inévitablement par des procédés industriels moins carbonés. » Plusieurs filières, notamment l’acier et la terre cuite, que l’on peut retrouver en bardage, ont d’ores et déjà publié leurs feuilles de route de décarbonation. « Les autres doivent être encouragées et accompagnées afin qu’elles s’engagent à leur tour dans ce processus. »

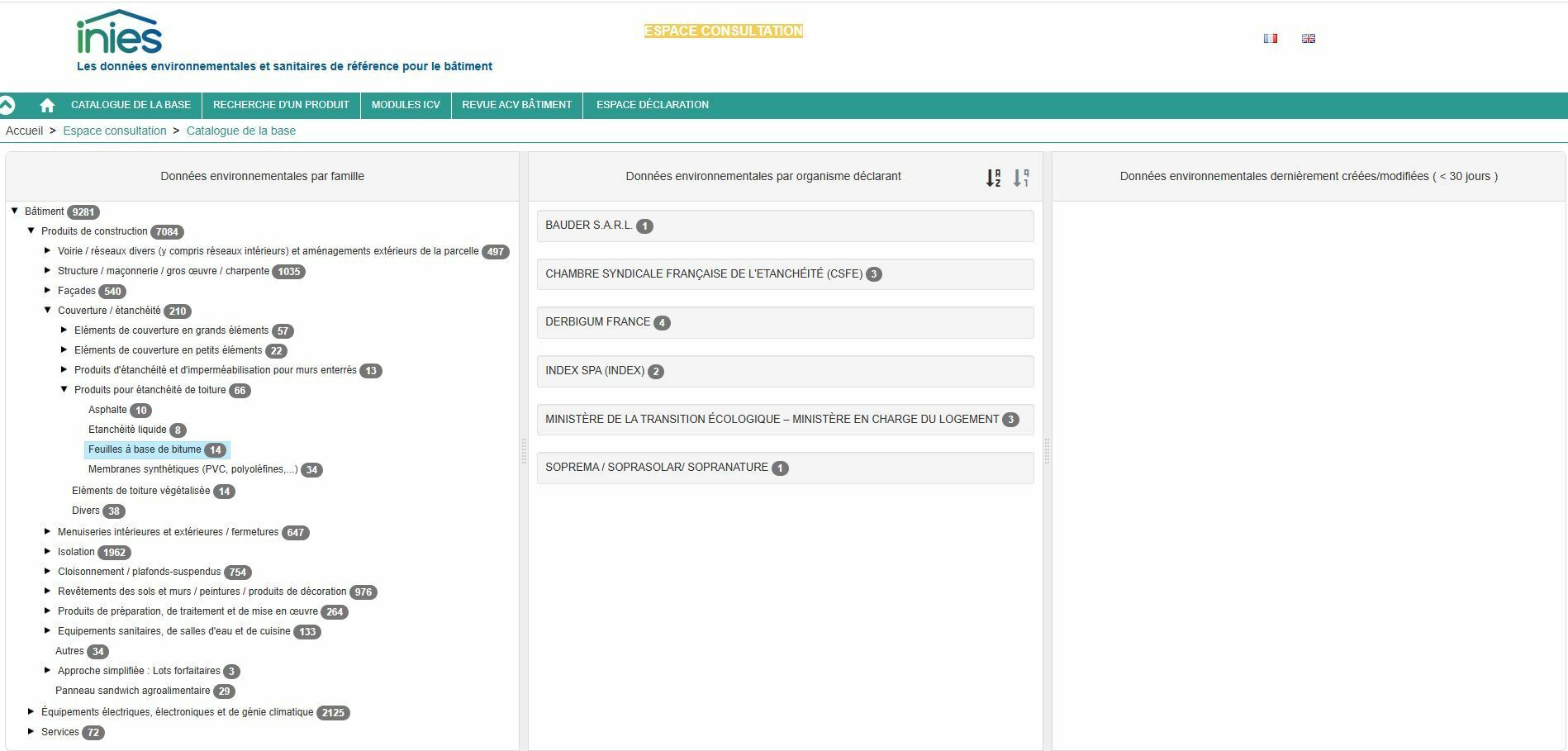

Cette évidence se retrouve d’ailleurs dans la RE2020 à travers son indicateur carbone, de plus en plus contraignant au fil du temps. Son calcul intègre en effet les niveaux d’émissions de CO2 de chacun des produits mis en œuvre. Pour les évaluer et les communiquer, leur propriétaire dispose d’un outil : les Fiches de déclaration environnementale et sanitaire (FDES) compilées dans la base Inies.

Encore trop de DED

Sur les 6 735 FDES recensées à ce jour, 399 concernent les parements de bardage, la vêture et le vêtage et 269 l’isolation thermique et acoustique des murs par l’extérieur (ITE). Il s’agit essentiellement de fiches individuelles et collectives. Mais il reste encore, au sein de certaines familles, des données par défaut (DED) au résultat carbone dévalorisant pour le produit et qui finalement ne reflètent pas la réalité de leur poids carbone. Pourtant, des FDES objectives sont à la fois nécessaires pour identifier les pistes d’amélioration et pour se différencier de produits moins performants. En effet, le recours aux DED ne devrait pas, à terme, permettre de respecter les seuils imposés par la réglementation et notamment ceux de 2028 (qui pourraient cependant évoluer suite au récent lancement d’une mission d’évaluation de leurs impacts économiques). Pour les industriels, la rédaction mais aussi l’amélioration de leurs FDES, et donc du bilan carbone de leurs produits, devraient rapidement devenir un enjeu concurrentiel.

Loi du marché

« La question de la décarbonation ne se pose plus. La problématique pour nos adhérents, c’est plutôt comment y aller ? », constate Hervé Gastaud, délégué général du syndicat de la construction métallique de France (SCMF). « C’est une révolution », abonde Gérald Merlin, chef de marché activité structure et façade chez Wienerberger.

Si les industriels semblent être conscients des enjeux, la demande reste, elle, encore rare. Ainsi, comme l’indique Prisca Lopez Voeltzel, responsable prescription grands comptes nationaux chez ArcelorMittal Construction France, « la décarbonation des produits de construction intéresse mais n’est pas encore vulgarisée sur l’ensemble des opérations, notamment celles qui ne sont pas soumises à la RE2020. » En cause notamment, le surcoût induit. « À noter toutefois que, sur les bâtiments de type logistique et industriel, les prescripteurs s’imposent de manière accrue des constructions répondant à des labels et/ou certifications durables de type BREEAM, NF HQE… », poursuit Prisca Lopez Voeltzel.

Pour inciter à passer à l’action, la « feuille de route décarbonation du cycle de vie du bâtiment » propose d’impliquer fortement la commande publique, « encore frileuse à dépenser plus », souligne Hervé Gastaud, mais aussi la maîtrise d’ouvrage privée grâce au développement d’outils de prescription « pour les aider à choisir, quelle que soit l’étape ou la nature du projet, sur des critères carbone ».

Le développement de la demande résoudrait, au moins en partie, la question de la rentabilité d’investissements souvent lourds pour les industriels, particulièrement dans un contexte de crise. D’autant qu’ils ne disposent évidemment pas tous des mêmes moyens. « Le tissu industriel des entreprises productrices de produits et matériaux de construction présente une grande diversité que ce soit au niveau des procédés de production, de la taille de l’entreprise ou de leur niveau d’émission », soulignent les auteurs de la « feuille de route décarbonation du cycle de vie du bâtiment ». L’Ademe joue ici un rôle important à travers différents dispositifs comme les plans d’investissement France Relance et France 2030. Par exemple, l’investissement initial d’ArcelorMittal pour la décarbonation de son site de Dunkerque était d’1,8 milliard d'euros, dont une aide de l'État de 850 millions d'euros. Mais il a été stoppé sous l'effet conjugué de la crise de l'acier et du manque de rentabilité. Le montant total du programme d’Isover à Orange s’élève quant à lui à 3,8 millions d’euros, dont 800 000 euros subventionnés par l’Ademe. En parallèle, l’organisme gère également le programme Pacte Industrie ou encore le pilotage des Plans de transition sectoriels dans le cadre du projet Finance ClimAct financé par le programme Life de la Commission européenne. Au final, les industries de toute taille, mais aussi les organisations professionnelles, peuvent solliciter son soutien. Ça a par exemple été le cas de Myral et du SCMF.

*Source : secrétariat général de la planification écologique

Retrouvez la suite de notre dossier "Décarbonation, une mise en pratique complexe" en cliquant ici.

Ça veut dire quoi la neutralité carbone ?

Neutralité carbone ne veut pas dire suppression des émissions de gaz à effet de serre (GES) mais équilibre entre ces dernières et l’absorption du carbone par les écosystèmes gérés par l’être humain (forêt, sols agricoles…) ou par les procédés industriels (capture et stockage ou réutilisation du carbone). Elle implique néanmoins une division par six de nos émissions d’ici 2050 par rapport à 1990.

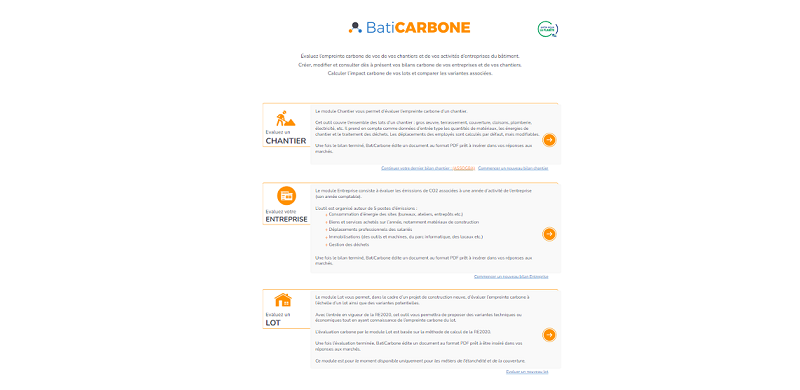

BatiCarbone comparer les émissions des produits et matériaux

La Fédération française du bâtiment a créé un outil permettant de mesurer les émissions carbone. « Conçu en collaboration avec le bureau d'études Carbone 4, BatiCarbone s'appuie sur la méthode du bilan carbone de l'Ademe et sur la base de données Inies pour calculer les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité d’une entreprise de bâtiment, d’un chantier ou d’un lot », explique l’organisme

À l'intiative de la CSFE, il intègre notamment un module Lot qui permet, dans le cadre d’un projet de construction neuve, d’évaluer l’empreinte carbone à l’échelle d’un lot et de proposer des variantes techniques ou économiques potentielles. Pour cela, il utilise la méthode de calcul de la RE2020 basée sur l’Analyse de cycle de vie (ACV) dynamique et les données environnementales des produits et des matériaux de la base Inies.

« Lors de sa création en 2024, le lot « Étanchéité » a été le premier à y être intégré, suivi en janvier 2025 par le lot « Bardage », le tout avec l’appui opérationnel de la CSFE. Ils sont disponibles pour nos adhérents. D’autres corps de métier sont en cours de développement », explique Sergio Assogba, ingénieur RSE et bardage de la CSFE. Après avoir renseigné les produits et matériaux de l’étude initiale et des documents du marché, l’entreprise peut proposer des variantes en modifiant les matériaux et produits par des équivalents. Jusqu’à trois variantes sont possibles. BatiCarbone calcule ensuite le poids carbone du procédé de bardage pour l’étude initiale et pour chaque variante puis compare ces résultats en rapportant le poids carbone au m² de surface habitable.

Pour terminer, la plateforme génère un rapport PDF avec l’ensemble des informations renseignées, les calculs réalisés et les comparatifs. Il peut être ajouté au dossier de réponse à un appel d’offres.

L’outil BatiCarbone est consultable par les adhérents de la FFB et de la CSFE sur le site de l’organisme. Lien : https://www.ffbatiment.fr/outils-modeles-document/outils/calcul-empreinte-carbone